Richard Wagner: «Ich kenne keinen schöneren Ort auf dieser Welt.» Bild: Imkontext

Unterwegs mit R. W. durch die Stadt

«Der Flaneur» folgt Richard Wagner auf dem letzten Wegstück seines Spaziergangs von Tribschen ins Stammlokal in der Luzerner Altstadt

(29. Ausgabe).Von Karl Bühlmann

Die Eingebung fällt nach dem Besuch der neuen Sonderausstellung «Tabu Wagner? Jüdische Perspektiven» im Richard-Wagner-Museum auf der Halbinsel Tribschen. So viel Text, so viel Information, so viel Enge im herrschaftlichen Landsitz! Zum Glück strömt frische Luft durch die Fenster, und das von acht Pappeln am See umsäumte Wiesland wirkt beruhigend auf die Augen.

1866 hat sich Richard Wagner hier für sechs Jahre niedergelassen. Die Jahresmiete für das Fideikommiss-Gut des Luzerner Patriziers und Oberstleutnants Walter am Rhyn beträgt 1000 Franken. Es sei sein «Königsasyl», schreibt Richard – nicht ganz grundlos – dem Bayernkönig Ludwig II. Dessen regelmässig eintreffenden Apanagen für die Haushaltskasse erleichtern ihm den unbeschwerten Aufenthalt am Vierwaldstättersee: «Ich bin von einer wahren Wunderwelt umgeben, ich kenne keinen schöneren Ort auf dieser Welt, keinen heimischeren als diesen», berichtet er dem fürstlichen Sponsor. Die Landschaft ist offen, die Berge über dem See eine majestätische Kulisse. Die Abgeschiedenheit verspricht Ruhe, das Haus ist ansehnlich gross – und doch auch schon wieder eng, denn der Hofstaat zählt zwölf Personen. Dazu das Gewusel mit zwei Hunden, dem schwarzen Neufundländer «Russ» und dem grauen Pinscher «Koss», dem Pferd «Fritz», den Pfauen «Wotan» und «Fricka», zwei Goldfasanen, einer Katze, sowie Schafen und Hühnern.

Wen wunderts, dass der Meister, der den Morgen mit Schreiben, Lesen, Redigieren und Komponieren ausfüllt, nachmittags gerne mit Vierbeiner «Russ» den Weg in die Stadt unter die Füsse nimmt? Ein in der Schweiz ausgestellter Pass dokumentiert Richards Körpergrösse mit 166,5 Zentimetern. Entsprechend kurz sind seine Schrittlängen. Wenn Richard auf dem Seeuferweg oder das Tribschenmoos über die weitgehend unbehauste Hirschmatte stiefelt, kommen gut und gerne 5000 Schritte zusammen. Dann steht er an der Reuss, die Seebrücke ist noch nicht gebaut, der eiserne Rathaussteg für die Fussgänger wird erst 1899 eröffnet. Richard hat, wenn er in die Altstadt möchte, die Wahl zwischen Kapellbrücke, Reussbrücke und Spreuerbrücke. Es ist nicht bekannt, welche Reuss-Überquerung von Richard bevorzugt wird. Sicher ist nur, dass er so oder so am Stadttheater vorbeikommt.

Während Wagners Tribschener Zeit steht keines seiner Werke auf dem Luzerner Spielplan; «Tannhäuser» oder «Lohengrin» erleben ihre Premieren im Haus an der Reuss erst 1874 und 1875. Seit 1839 befindet sich das Theater am gleichen Platz wie heute. Dort soll es, nach der kürzlich stattgefundenen Volksabstimmung mit dem deutlichen Nein gegen das neue Theaterprojekt, weiterhin seinen Dienst tun. Eines Tages wird es wohl aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen. Bedeutet es das endgültige Ende der Luzerner Theatergeschichte? Oder werden die Stimmberechtigen in der Stadt, zähneknirschend oder freudig, später einem wahrscheinlich nicht weniger teuren Neubauprojekt ihren Segen geben? Denn immer, wenn sich die Geschichte wiederholt, steigen die Preise. Kein Ökonom, ein Aphoristiker namens Willy Meurer hat dieses Zitat geliefert.

«Der Flaneur» hat in der Bibliothek recherchiert und ist auf eine Theater-Abstimmung gestossen, die vor genau hundert Jahren Luzerns männliches Stimmvolk entzweite. Bei der Vorlage von 1925 ging es darum, ob das vom Brand im Vorjahr stark beschädigte Theater wieder instand gestellt werden sollte. Ein «Aktionsausschuss für die Niederlegung des brandgeschädigten Stadttheaters aus verkehrstechnischen und finanziellen Gründen» hatte ein «Volksbegehren» eingereicht, unterzeichnet von 930 Bürgern. Tweets und digitale Shitstorms gab es noch nicht, aber der Polemik in der Propaganda gegen Theater und Stadtrat tat das schon damals keinen Abbruch: «Wer will wieder Fr. 700'000 in den alten Theaterkasten verlochen?» «Wer hat Geld verpumpt? «Wer hat gepfuscht?» «Wer hat kein Geld für soziale Anliegen?» «Wer wollte das Volk irreführen?».

Das ganze Wortgefecht gipfelte in der unmissverständlichen Aufforderung: «Genug! Die stimmfähige Bürgerschaft will mit der Geldverschleuderung Schluss machen und deshalb den alten Theaterkasten niederlegen. Die Initiative bringt kein neues Theater, daher auch keine Steuererhöhung!».

1925 sollte der Abbruch des Theaters ermöglichen, «ein den modernen Verkehrsverhältnissen entsprechend freien Platz zu schaffen». Die Abstimmung vom 28. Juni 1925 ergab ein Mehr von rund 1000 Stimmen für den Verbleib und Wiederaufbau des Stadttheaters am Ort, wo es noch immer steht. Mit einer Ausnahme stimmten alle acht Wahlkreise für den Wiederaufbau, bloss in der samstäglichen Mittagsurne lagen die Nein-Stimmen mit 309 zu 288 vorne.

Abstimmungspropaganda für Stadttheater-Abbruch vor hundert Jahren. Bild: Imkontext

Mit dem Nein zum neuen Theaterprojekt im Frühjahr 2025 ist die freie Sicht auf eine Seitenfassade der Jesuitenkirche gerettet und die Voraussetzung für ein «Stadtgrün»-Projekt mit Vogelbeeren, Pfaffenhütchen, Schwarzdorn, Ruhebänkli und Robidog-Stationen geschaffen.

Richards Verschnaufpause ist vorbei. Auf in Richtung Altstadt, wo die üblichen Kommissionen zu tätigen sind. Zuerst nach links, zwischen Regierungsgebäude und Mettenwyl-/Dullikerhaus hindurch, dann scharf nach rechts in die Krongasse. Dort hatte Aquilino Maestrani, gebürtig aus dem Bleniotal,1852 eine Schokoladen-Manufaktur eröffnet. Ob Richard während eines früheren Aufenthaltes in Luzern, im Sommer 1859, ein gelegentlicher Kunde war, ist zu bezweifeln. Maestrani gab den Standort Luzern bald wieder auf und zog nach St. Gallen. Von den Bestellungen der Wagner-Herrschaft in Tribschen hätte er ohnehin nicht leben können. Richard ist kein Pralinengourmet, er liebt fränkische Spezialitäten, das Lieblingsgericht sind «Blaue Zipfel», gehackte Schweinswürste mit fein geschnittenen Karotten und Zwiebeln in Wasser und Weinessig. Dass die Krongasse dennoch fester Programmpunkt auf seinen Stadt-Spaziergängen ist, hat mit dem dortigen Antiquarat Schiffmann zu tun, wo der Besucher gerne nach interessanten Büchern Umschau hält. Nächste Station ist der Schuhmacher-Laden von Jules Coulin in der Weggisgasse, wo die neu gesohlten Schnürstiefel abgeholt werden können.

Wagners Schuhwerk vor Augen, fällt dem Flaneur justament vor dem Abbieger ins Werchlaubengässli das Schriftstück wieder ein, das seit einigen Monaten zuhause in einer mit «Luzernisches Schatztruckli» angeschriebenen Schachtel ruht. Der Brief aus einer lokalen Anwaltskanzlei, «Mitglied des Luzerner und Schweizerischen Anwaltsverbandes» steht im Briefkopf, sorgte sich bei den letzten Regierungswahlen um die Kandidatin. «Ich habe verschiedentlich gehört, dass Frau (…) schwanger ist. Das ist für sich noch in Ordnung. Dass dieser Fakt aber verheimlicht wird, scheint mir doch etwas unkorrekt. Denn das hat auf das Amt Auswirkungen, die der Bürger vor der Wahl kennen müsste».

Ob der um die gefährdete Regierungskonkordanz besorgte Advocatus auf diese weltbewegende luzernische Problematik eine vernünftige Antwort erhalten hat, entzieht sich des Flaneurs Kenntnis. Ob der Stoff für einen Politschwank im Kellertheater ausreicht, ist ebenfalls höchst ungewiss. Weil Fantasie jedoch keine Grenzen kennt, darf geträumt werden, dass im Luzerner Theater dereinst, wenn der letzte Vorhang fällt, Dichter und Schuhmachermeister Hans Sachs aus Wagners «Meistersinger von Nürnberg» auf die Bühne tritt und das Licht löscht. (Achtung: Rätsel!)

Doch halt, wir sind erst im Werchlaubengässli. Hier tritt Richard in die Bude von Meister Wilhelm Schlapfer und gibt ihm einen Packen beschrifteter Papiere und Partituren zum Buchbinden ab – Printmedienverarbeitung heisst das heute. Von dort gehts um die Ecke in die Kapellgasse. Der fleissig mit Tinte schreibende Komponist hat einen grossen Verschleiss an Stahlfedern. Diese und das Notenpapier besorgt er sich bei der Kunst- und Schreibmaterialienhandlung Anton Eglin im Haus No. 290. Dieser wirbt in der Zeitung mit der Anzeige «Schönste Auswahl in Papeterien. Alle lithographischen Arbeiten werden prompt und geschmackvoll ausgeführt.» Der Ladenbesitzer gehört zur Eglin-Dynastie. die als Kupferstecher- und Verleger-Manufaktur einen Namen machte und viele Luzerner Ansichten verewigte. Das Vermögen seines Bruders Bernhard wird nach dessen Ableben zum Stiftungskapital der Bernhard-Eglin-Stiftung, die seit 1933 dem Kunstmuseum zur Mehrung seiner Sammlung verhilft.

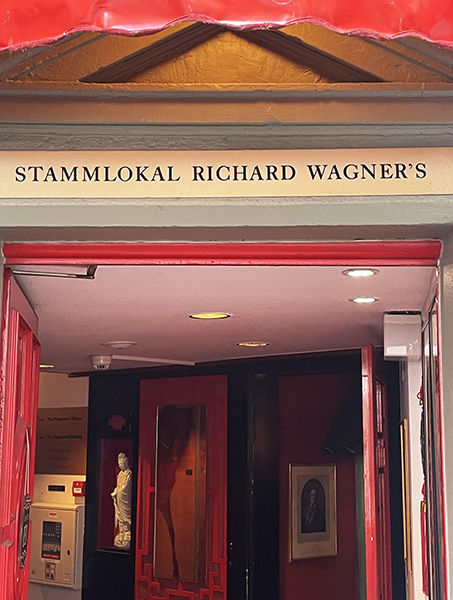

Nach getaner Einkaufstour kehrt Richard in seinem Stammlokal «Dubeli» in der Furrengasse ein. Eine Mass Bier oder deren zwei gehören zum Gewohnheitsrecht. Er vertieft sich in die neuesten Intelligenzblätter und unterhält sich mit anderen Gästen aller Gattung. Aus der Bierhalle wird hundert Jahre später das «Li Tai Pe», das erste China-Restaurant seiner Art der Schweiz. Die Initiative geht von Robert Chi aus, einem pensionierten Diplomaten, der in Bern im Dienst von Chiang Kai-skek stand, den Gegenspieler Mao Zedongs und langjährigen Alleinherrscher auf Taiwan. Die heute vor dem Haus Nr. 14 auf Werbetafeln angepriesenen «Curry mit Rindfleisch/Crevetten» oder «Gebratene Eiernudeln mit knuspriger Ente» wären nicht nach Richards Gusto. Als Werbeträger ist der berühmte Stammgast für das Etablissement trotzdem willkommen, wenn auch mit chinesischer Apostroph-Setzung. So zu lesen über dem Eingang: «Stammlokal Richard Wagner’s».

Eingang Ex-«Dubeli», Kapellgasse Nr. 14. Bild: Imkontext

In Luzern legalisiert Richard endlich seine wilde Ehe mit Cosima, der angetrauten Frau des mit ihm befreundeten Pianisten und Komponisten Hans von Bülow. Schon die zwei Töchter Isolde und Eva, die Cosima 1868 nach Tribschen mitbringt, sind von Richard und nicht von Hans gezeugt. Im Juni 1869 kommt auf Tribschen als drittes Kind noch Stammhalter Siegfried auf die Welt.

Es bleibt ein Rätsel, weshalb im erzkatholischen Luzern kein Prediger oder konservativer Ratsherr gegen den Sündenpfuhl im Tribschener Landgut wettert. Oder wird nur getuschelt, man ist ja liberal? Es sind keine Zeugnisse darüber bekannt. Ist der konkubinäre Haushalt zu weit weg vom Stadtbezirk und den Sittenwächtern? Oder übt man Toleranz, da Richard nicht katholischer Schweizer, sondern protestantischer Sachse ist?

In der zehn Jahre zuvor eingeweihten Luzerner Matthäuskirche, dem ersten reformierten Gotteshaus in der Zentralschweiz, wird 1870 die wilde Ehe legalisiert: Richard und die inzwischen von Hans von Bülow in Berlin geschiedene Cosima heiraten mit kirchlichem Segen am 25. August. Zehn Tage später lassen sie dort den bereits einjährigen Wagner Junior taufen, auf den Namen Helferich Siegfried Richard.

Schwanenplatz, 12. April 2025, 13.14 Uhr. Bild: Imkontext

Auf dem Weg zur Matthäuskirche spaziert «Der Flaneur» am Samstagmittag über den Schwanenplatz, wo kein einziger Bus steht, hingegen zwei Parkplatz-Einweiser in orangenen Jacken und ein Security-Uniformierter des Uhren-Bezirks auf Arbeit warten. Im Aushang der Kirche wird darauf verwiesen, dass Richard und Cosima hier getraut wurden: «Treten Sie ein! Gönnen sie sich eine kleine Auszeit.» Der Wunsch geht nicht in Erfüllung – die Kirchentüre ist verriegelt.

Schwanenplatz, 12. April 2025, 13.45 Uhr. Bild: Imkontext

Also zurück über den Schwanenplatz, auf dem das einmalige Aus- und Einladen der Bus-Passagiere seit 1. April 100 Franken kostet. Für die fremdsprachigen Bus-Chauffeure: «Drop-off only with a valid voucher.» Auch jetzt, eine halbe Stunde später, steht kein einziger Bus auf der noch nicht entsiegelten Asphaltfläche. Für das jüngst vom Stadtrat beschlossene gesamte neue «Reisebusmanagement» sind 12,4 Millionen Franken budgetiert. «Diese Kosten werden durch die Haltegebühren vollständig gedeckt», ist versprochen.

Wie lange dauert es, angesichts der gelichteten Busparkplätze, bis der Betrag beisammen ist? Rechne oder rate!

16. April 2025 – karl.buehlmann@luzern60plus.ch