Die inzwischen verschwundene Heliomalt-Werbung von Celestino Piatti am Kreuzstutz. Bild: Website Verein UntergRundgang, Archiv HOCHDORF Holding AG

Von K'stutz nach K'platz

«Der Flaneur» spaziert durch 1000 Meter Baselstrasse – vom Kreuzstutz bis zum Kasernenplatz. Ein Quartier, das viele Luzernerinnen und Luzerner durchfahren, aber nicht besuchen. 80 Nationalitäten sind hier zuhause, ein Kosmos, Leben und Business besonderer Art (30. Ausgabe).Von Karl Bühlmann (Text und Bilder)

Drei Jahre lang bin ich an der Haltestelle Kreuzstutz ausgestiegen. Auf dem Schulweg in die Sentimatt, wo in der ehemaligen Schindler-Fabrik die Unterreal-Abteilung der Kantonsschule untergebracht war. Zur Aufnahmeprüfung kutschierte noch der Tram-Schüttelbecher. Im November 1959 wurde die Linie 2 auf Trolleybus umgestellt. Die Fahrt ab Seetalplatz kostete 30 Rappen, sogar bis ans Ende der ganzen Linie, einen Zonentarif gab es noch nicht.

An der Kreuzung Basel-Bern-Strasse überwachte der steinerne Heiland am fünf Meter hohen Kreuz von erhöhter Stelle den Verkehr. Es gab keinen Kreisel, und es waren nicht wie heute 25'000 Fahrzeuge, die den Platz passierten. Hier war im Mittelalter der Stadtbann gewesen. Ein Eländ Chrütz und eine Cappell gedachten lange Zeit armsäliger Wybspersonen, die sich gegen die Lybsfrucht oder Neugeborene todversündigt hatten.

Kreuz und Geschichte gingen mit der Neuzeit verloren und vergessen. Erst 1954 sammelte ein Aktionskomitee, angeführt von Alois Meyenberg, Schriftsetzer beim «Vaterland», und Lokalhistoriker Hans Kurmann, wieder Geld für ein neues Kreuz. Mit 5000 Franken bestellten sie bei Bildhauer Josef Zurkirchen das heutige Denkmal. Über die Werkstatt-Herkunft kursieren divergierende Ansichten: In einer Publikation über Kunst im städtischen Raum wie auch in einem Beitrag in Luzern60plus wird August Blaesi als Schöpfer genannt. In einem älteren Künstlerlexikon jedoch ist Josef Zurkirchen aufgeführt. Die Stadt sollte das Kreuz-Rätsel mit einer Beschriftung vor Ort ein für allemal lösen und Bildhauer Zurkirchen amtlich bestätigen.

Heinz im Kreisel regelt den Verkehr am Kreuzstutz.

Wie auch immer: Sicher ist, dass der Gekreuzigte am steilen Stutz vor neun Jahren einen Nachbarn mit grösserer Bodennähe erhalten hat. Gewiss ist ebenso, dass die 3,5 Meter hohe Figur aus Beton im Kreisel vom Luzerner Künstler Christoph Fischer geschaffen wurde. Das Werk ist eine Hommage an Heinz Gilli. Er putzte während vieler Jahre mit Besen und Schaufel die Strassen und Plätze im Quartier und hielt Brunnen und Grünflächen sauber. Die Skulptur ist nicht nur ein getreues, vergrössertes Porträt des Strassenwischers Gilli, sondern steht stellvertretend für Männer und Frauen, die unerkannt, unbekannt und weitgehend unbelobigt dafür sorgen, dass die Stadt täglich herausgeputzt wird. Vor vier Jahren ist Gilli an Covid verstorben.

Die letzten Erinnerungen des Flaneurs vor Ort aus seinen Anfängen an der «Kanti»: An der ersten Hausfassade über der Bushaltestelle stadtauswärts prangte der vom bekannten Schweizer Grafiker Celestino Piatti entworfene «Heliomalt-Elefant». Der Dickhäuter trug im hoch gereckten Rüssel eine Büchse des Getränkepulvers. Die Werbung versprach: «Heliomalt gibt Kraft für zwei». Daran glaubte ich und fand es nützlich, vor jedem Prüfungstag Heliomalt zu trinken. Zuhause auf dem Hof kam als Stärkungsmittel nur Heliomalt, nicht aber Ovomaltine in Frage. Denn Heliomalt wurde von der Milch-Gesellschaft, «Südi» genannt, im nahen Hochdorf produziert. Ovomaltine stammte aus dem protestantischen Bern, wo die Kühe nicht braun, sondern gescheckt waren.

Die Heliomalt-Werbung am Kreuzstutz ist verschwunden, der Platz an der Fassade leer. Auch die Wirtschaft «Lädeli» im übernächsten Haus gibt es nicht mehr. Ende der Siebzigerjahre hatte Signore Salvatore das Haus übernommen und es zur Prima pizzeria della città gemacht. Vielleicht war es nicht die erste Pizzeria, aber es waren die grössten Pizzen, die wir nach den Handball-Matches im «Salvatore» verdrückten.

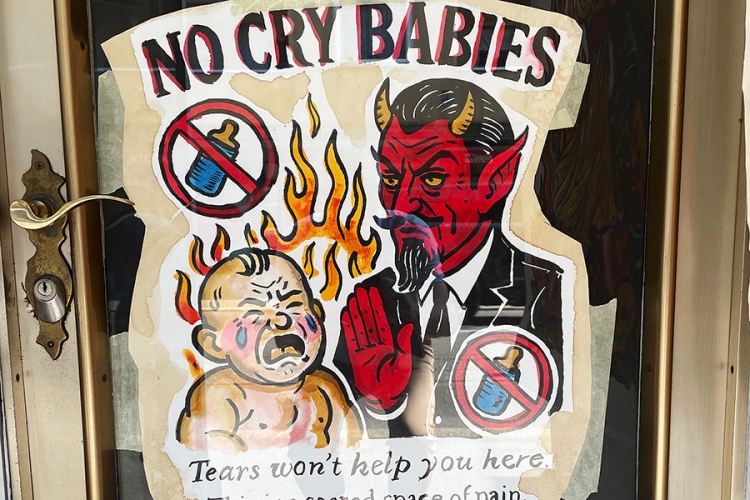

Zuerst der Teufel, dann das Bestattungsinstitut.

Avanti adesso, die Hälfte der Baselstrasse bis zu ihrem Anfang am Kasernenplatz wartet! Der Flaneur wechselt alle fünfzig Meter die Strassenseite. Die Abfolge und Schnelle der kulturellen, kulinarischen, geschäftlichen und baulichen Gegensätze und Bilder auf dem nächsten halben Kilometer sind frappant.

Kovakkai, Pandan Leaf oder Mulai Kerrai auf dem Gemüse-Gestell im Madino-Shop. Kocatah «For dry scalp» im Salon Africa-Europa Zeinal-Shop. El Sombrero Latino mit Productos Mexicanos, Africa-Shop, Royal Döner, Cosuetico Exotic. Handy-Reparaturen, Massawa Take Away. Barber Shops Anis und Alfs mit chinagoldfarbenen Kundenstühlen. Ararat Brocki bietet eine Druckplatte von Martinis Luzerner Stadtplan für 300 Franken und 50 Prozent Rabatt an. Coiffeur Oswa und Coiffeur Kreuzstutz; letzterer mit dem haarigen Angebot: Verlängerung 100 % Naturhaar, 50 cm 10 Stück 32.50 Fr. Dann Goura Jewel Design, Schuhmacherei Rosario Terranova. Der Tattoo-Laden Julian Diablo warnt an der Türe: No cry babies. Tears won’t help you here. This is a sacred space of pain, ink and transformation. Respect the process. Respect the artist Diablo. Kurz darauf folgt Mühlemann Bestattungen.

Auf der anderen Strassenseite döst das geschlossene Restaurant «Untergrund» vor sich hin. Der Flaneur erinnert sich an die tote Bärin aus dem Basler Zoo, die 1962 tiefgefroren vor dem Eingang hing. Zwei Tage später wurde ihr zum Gaudi der Klientel das Fell über die Ohren gezogen, der Protz zerlegt, gebeizt und gewürzt, gebraten und geschnitten am Tisch serviert. Das Wandbild am Haus erinnert an die Arbeit der Steinhauer im einstigen Steinbruch dahinter. Die Männer pickelten jahrzehntelang am Felsen unter dem Gütsch, es war der grösste Steinbruch in der Stadt. Signiert ist die dem Steinmetzen-Patron Sankt Reinold gewidmete Darstellung mit «HZ» und «HB». Es handelt sich um den Künstler und Kunstgewerbler Hans Zürcher und Malermeister Heini Bühlmann.

Die starken Steinbrecher vom Untergrund leben fort auf der Hauswand.

Die durch den Gesteinsabbruch entstandene kurze Stichstrasse führt zu einer Entdeckung. Die Bauten mit moderner, geometrischer Architektur stehen konträr zum sonst ländlichen bis verlotterten Aussehen der – dafür günstig bewohnbaren – Häuser an der Baselstrasse.

Wer kennt diese Ecke mit den Nummern Baselstrasse 61 und 61A? Die Abteilungen Video, Animation, Master of Arts in Design, Camera Art und andere mehr der HSLU Design und Kunst sind hier zuhause. Ein Arbeitsvermittlungszentrum ist auch da, das rotfarbene Parkhaus schliesst die Strassenschlucht ab. Im dritten Stockwerk befindet sich die Moschee des 2006 von albanischen Muslimen gegründeten «Islamischen Kulturvereins Barmherzigkeit».

Wer weiss denn, wo das schönst-farbige Parkhaus der Stadt steht?

Wieder zurück auf der langen Baselstrasse passiert der Flaneur Imbiss-, Trink-, Speise- und Amüsement-Lokale zuhauf mit Namen: Shisha Lokal, Fritz Bar, Pizza Town, Restaurant Sentimatt, Absacker-Stübli, Club 51, Mizebah Shopping Center, Eventlokal Gwärbi, Gourmedian Restaurant, Café Kind.

Bevor die Eisenbahn-Unterführung kommt, ein Blick zurück zu Haus und Gartenwirtschaft Tex Mex und dem Crazy Cactus. Das hiess früher Isebähnli und war das zweite Leben von Max Vogel. Vor der Beizer-Karriere war Fussballer «Mägu» eine Zeitlang gefürchteter Mittelstürmer von FC Kickers, FC Emmenbrücke, FC St. Gallen und des Grashopper-Clubs gewesen. Er ist im Juni dieses Jahres 77-jährig gestorben.

Gegen Diskriminierung, für mehr Liebe, dann zum Absacker.

Auf der anderen Seite der Unterführung ist die Talstation des Schrägliftes, der zum Hotel Château Gütsch führt, nicht zu übersehen. 2015 hat die Bahn eine neue Empfangshalle bekommen. Gemäss der dafür verantwortlichen Luzerner Architektengemeinschaft M & B soll sie nicht als Gebäude, sondern als Betonskulptur verstanden werden. Für den Flaneur versprüht sie den Charme einer U-Bahnstation am Prenzlauerberg in Berlin, ist löblicherweise jedoch viel sauberer. Der Warteraum ist nüchtern, ohne einladende Informationen, der Flaneur wird von japanischen Touristen gefragt, wie das mit dem Ticketing funktioniert.

Darüber ragt die hohe Wandscheibe aus Beton und macht schlicht beschriftet auf das historische 4-Sterne-Superior-Hotel auf dem Hügel aufmerksam. Eine Plakette «Auszeichnung für gutes Bauen» sehe ich keine vor Ort. Möglicherweise wird die Stadt bald Besitzerin der Bahn, die offenbar öfters ausfällt.

Das Château hat Türmchen, die Bahnstation eine Beton-Scheibe.

Die Senti-Kirche daneben, einst Teil des Siechenhauses am Rand der Stadt, ist bis November wegen Innenrenovation geschlossen. Die Türe ist nicht verriegelt, und der Flaneur erhascht einen Blick in den ausgeräumten und gänzlich eingerüsteten Innenraum. «Die Gottesdienste finden in anderen Kirchen statt», heisst es an der Kirchentüre. Das ist interessant, wird doch die Sentikirche als «Römisch-katholische Kaplanei St. Jakob» von der konservativen Gruppierung «Rosa Mystica» geführt. Diese hält ihre Gottesdienste in «vorkonziliarer Form» ab, in lateinischer Tradition also. Auf der Website ist auch zu erfahren, dass während der Renovationszeit eine Beichtgelegenheit im rechten Seitenschiff der Franziskanerkirche bestehe. Ob in Deutsch oder auf Latein ist nicht vermerkt.

Im Annexbau rechts der Kirche finden sich die Mitglieder und Freunde der 1944 gegründete Luzerner «Colonia Libera Italiana» ein. Der Senti-Treff ist ein Quartier-Begegnungsort. Der Verein BaBel hat hier seinen Sitz; er engagiert sich seit Jahren tatkräftig und ideenreichen für die Belebung und Anerkennung der multikulturellen Quartiere Basel- und Bernstrasse.

Senti-Kirche geschlossen, Beichtgelegenheit in der Franziskanerkirche.

An der Baselstrasse 15 befand sich einmal die Schreib- und Propagandazentrale der Luzerner Liberalen. Nur die Inschrift «Buchdruckerei Keller» an der Fassade des imposanten Geschäftshauses ist von der Redaktion und Druckerei des freigeistigen «Luzerner Tagblatts» übrig geblieben. Im patriarchalischen Alter von 139 Jahren ist die Zeitung 1991 mit dem 120 Jahren alten konservativen «Vaterland» an der Maihofstrasse eine Zwangsehe eingegangen. Aus der Kreuzung ging der Mischling «Luzerner Zeitung» hervor. Heute sitzt deren Zentralkomitee im Aargau – der Kanton, aus dem vor 180 Jahren die radikalen Freischärler bis vor den Kreuzstutz gezogen waren, um den Jesuiten und der katholisch verbockten Luzerner Regierung den Garaus zu machen.

Im «Tagblatt-Haus» an der Baselstrasse befand sich bis fast zum Millennium auch das verruchte Kino «Madeleine», die «Revolverküche» und das «Sexfilm-Etablissement». Das Motto der Filmprogrammierung: «Entspannung durch Spannung». Der Name «Madeleine» prangt weiterhin über dem Eingang. Jetzt ist es ein Club mit Bar und Konzerten, im Juni legten DJs Chrüz & Chabis, Gale & Bastardi, Gin & Juicy auf.

Die Strasse weitet sich aus. Hell strahlt links das mit metallbeschichteten Lamellen verkleidete Parkhaus Altstadt. Es wurde 1979 errichtet, als Ersatz für die aufgehobenen Parkplätze in der Altstadt. An seinem Platz stand vorher ein Waisenhaus, das nicht mehr betrieben wurde. Der klassizistische Bau wurde sorgfältig abgebrochen, am Kasernenplatz rekonstruiert und 1978 als Naturmuseum eröffnet.

Die Touristenbus-Parkplätze sind auch hier unbesetzt. Die kunterbunt-malträtierte, in die Jahre gekommene Häuserzeile auf der rechten Seite wartet gefasst auf die Hinrichtung durch den Abbruchhammer. Die Fensterläden der Hafenbar zur Metzgerhalle sind geschlossen. Die Bar Bruch Brothers ist seit zwei Wochen geräumt, der Güsel vor der Türe wartet auf die Abfuhr. Im Schaufenster der Antik-Börse hofft ein frohgemuter Herz-Jesus auf das Erbarmen von Kaufwilligen, die ihm eine neue Wohnstätte bereiten.

Beten hilft nicht: Für die Häuser links und rechts sind die Tage gezählt.

Endlich am Kasernenplatz, am Anfang der Baselstrasse. Kaserne wo? Der längst nicht mehr vom Militär benutzte riesige Kasten ist 1971 im ehrenvollen Alter von 108 Jahren gesprengt worden. Der Name hat überlebt. Warum eigentlich? Wieder zurückbuchstabieren auf «Kurzweilplatz», wie das Gelände (samt Schweinemarkt) vor zwei Jahrhunderten auch benannt wurde?

Jetzt stehen hier zwei Museumshäuser für Natur und Geschichte, die jüngst auf die Marke «Museum Luzern» getauft wurden. Dummerweise ist der Name «Museumsplatz» schon – am falschen Ort – auf der anderen Seite der Reuss vergeben. Die Bevölkerung sollte das letzte Wort haben. Also, geehrte Stadtverwaltung, her mit dem öffentlichen Wettbewerb für einen neuen Namen für den Kasernenplatz selig!

13. Juli 2025 – karl.buehlmann@luzern60plus.ch