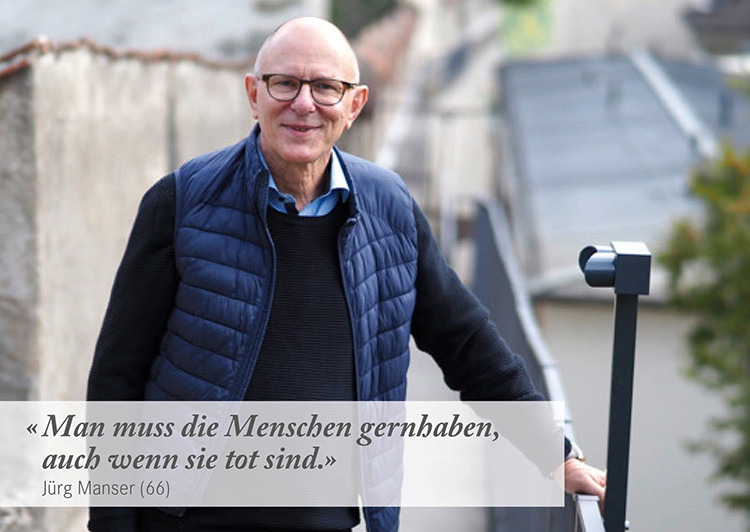

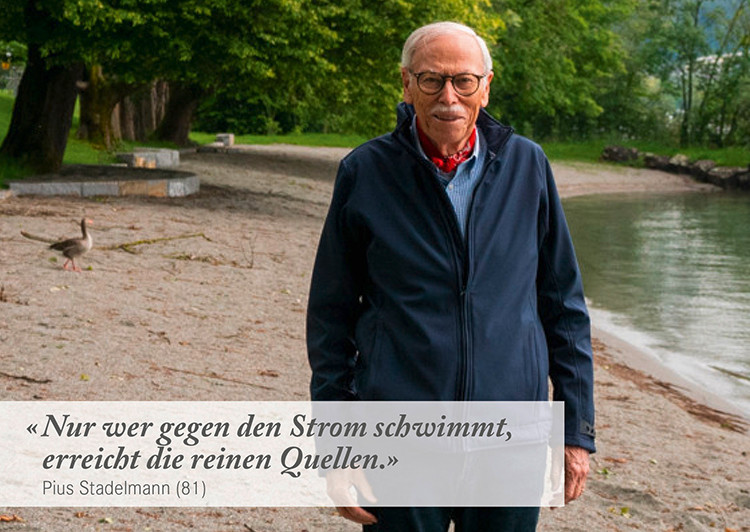

Mit einem Klick aufs Bild gelangen Sie zum Porträt der zitierten Person.

Die städtische Internetplattform Luzern 60plus will die Mitwirkung der älteren Generation fördern, aktuelle Altersthemen aufgreifen, über Dienstleistungen, Projekte und Veranstaltungen informieren und mit Porträts und Kolumnen unterhalten und anregen.

Der erfolgreichste Secondo Luzerns

(Fast) vergessen: Eine lose Serie über Luzerner Männer und Frauen, die aus dem Blickfeld geraten sind. Heute: Renward Cysat (1545-1614), Stadtschreiber von Luzern.

WeiterZehn Fragen an Alberto «Berto» Margraf

Der Zuzüger Alberto «Berto» Margraf hat in der Weyzunft schon einige Ämter besetzt. Nun krönt er seine fasnächtliche Karriere als Wey-Zunftmeister 2026.

WeiterEs war einmal ...

Luzern in der Schweizer Filmwochenschau – heute mit: «Luzern rüstet sich für die Fasnacht» (1954) und ««Haarmode: Woher die vielen jungen Damen nehmen?» (1968).

WeiterMacherin mit 100'000 Ideen

Doris Kaufmann ist mit Lust und Freude engagiert. Unter anderem moderiert sie Erzählcafés und gibt ihr Wissen über multimediales Gestalten und KI weiter.

Weiter«Wir machen viel möglich»

Angelica Ferroni, Initiantin von «Zeitgut», tritt als Präsidentin zurück und zieht Bilanz. Sie freut sich vor allem über das zunehmende Engagement von Jungen.

Weiter