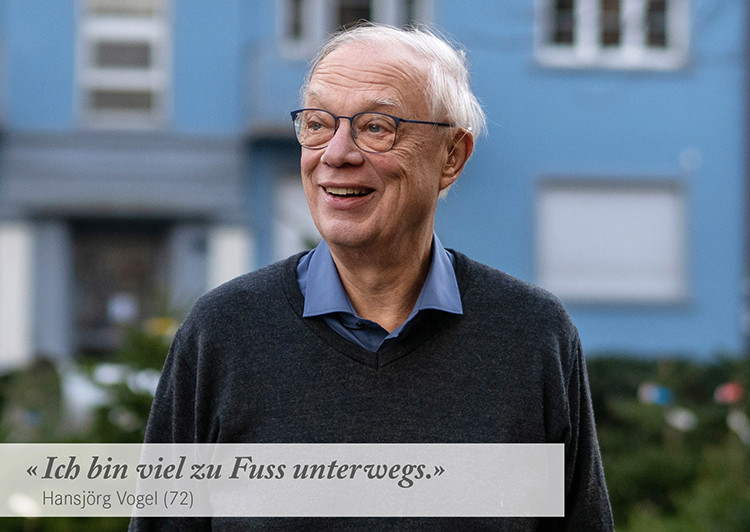

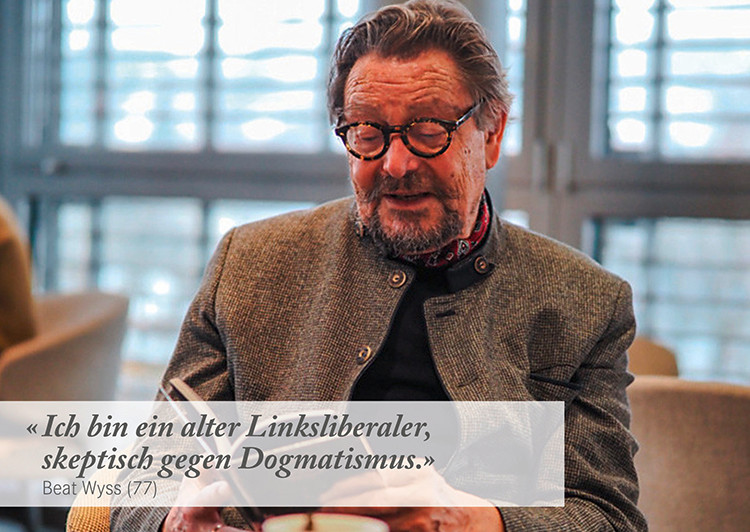

Mit einem Klick aufs Bild gelangen Sie zum Porträt der zitierten Person.

Die städtische Internetplattform Luzern 60plus will die Mitwirkung der älteren Generation fördern, aktuelle Altersthemen aufgreifen, über Dienstleistungen, Projekte und Veranstaltungen informieren und mit Porträts und Kolumnen unterhalten und anregen.

Wenn sich Grossväter umbringen

In seinem Film «Der Mann auf dem Kirchturm» versucht Edwin Beeler die Verzweiflungstat seines Grossvaters zu verstehen. Warum sehen so viele alte Männer im Suizid eine Lösung?

WeiterZehn Fragen an Jörg Krähenbühl

18 Jahre Grossstadtrat, 2014/2015 Ratspräsident, 2018 Wey-Zunftmeister, nach der Pensionierung Weltenbummler und 2028 vielleicht ein Comeback – das ist Jörg Krähenbühl.

WeiterMit Ehrennadeln geadelt

Der Luzerner Stadtrat verleiht Nicola Neider Ammann, Rico De Bona und Beat Krieger Ehrennadeln für ihre ausserordentlichen Verdienste im sozialen und gesellschaftlichen Bereich.

WeiterDe l'Esprit des Lois

Kolumnist Paul Huber weiss aus Erfahrung als ehemaliger Justizdirektor, wie wichtig unabhängige Richter und Richterinnen sind. Denn parteipolitische Einflussnahme ist Gift für die Gewaltentrennung.

WeiterEs war einmal ...

Luzern in der Schweizer Filmwochenschau – heute mit: «Der Bahnhof brennt» (1971), «Die hellste, modernste, erfreulichste Fussgängerunterführung der Schweiz» (1959) und «Das Sternsingen» (1950).

Weiter«Kein Plastik!»

Lisa Buchecker eröffnete vor 33 Jahren das «Cascade», ein Geschäft mit tausend schönen Haushaltdingen. Heute sieht sie den Einzelhandel mit immer grösseren Herausforderungen konfrontiert.

WeiterEine Stube, wo alle willkommen sind

Im niederschwelligen Treffpunkt Stutzegg an der Ecke Basel-/Bernstrasse erhalten die Gäste fünfmal pro Woche eine warme Mahlzeit, können sich austauschen, spielen oder einfach ausruhen.

WeiterSolidarität in der Vielfalt

Wie kann weibliche Solidarität die Gesellschaft verändern? 100 Frauen im Grossmütteralter diskutierten im Lukas-Saal konkrete Möglichkeiten der Umsetzung.

WeiterZehn Fragen an Ippazio Calabrese

In jungen Jahren hat Ippazio Calabrese seine Heimat Italien verlassen und in Luzern eine neue gefunden. Er engagiert sich hier untern anderem für die Colonia Libera Italiana.

WeiterKreieren, dekorieren, organisieren

Für ihr Engagement im Bruch-Quartier – Stichwort «Bruchweihnachten» – wurde die Grafikerin Yvonne Portmann zusammen mit ihrer Co-Organisatorin unlängst von der Stadt ausgezeichnet.

WeiterEine Reise in die Finsternis

(Fast) vergessen: Eine lose Serie über Luzerner Männer und Frauen, die aus dem Blickfeld geraten sind. Heute: Rudolf Bucher (1899-1971), Arzt und Mitgründer der Rettungsflugwacht.

Weiter